Tag: Normen und Standards

Weitere Normen im Usability Kontext

Wie bereits erwähnt und auch in der Abbildung „Teile von ISO 9241 für Gestaltungsempfehlungen“ ersichtlich, spielen im Usability-Kontext noch zahlreiche weitere Standardisierungen, Normen und Richtlinien eine Rolle. All jene, welche in diesem Rahmen von Bedeutung sind, wurden ausführlicher erläutert. Aus Gründen der Vollständigkeit werden folgenden relevante ISO-Normen kurz angeführt: Tabelle: Zusätzlich relevante ISO-Normen(Anmerkung: Die Quellenangaben…

DIN ISO/IEC 25000 – Software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation – SQuaRE

Die ISO/IEC 25000-Norm („Software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation – SQuaRE“) ist der Nachfolger von ISO/IEC 9126 und stellt einen Leitfaden für Qualitätskriterien und die Bewertung von Softwareprodukten dar. Die neue Definition nähert sich mehr an den ISO 9241-11 Standard an. Laut Bevan existieren zwei Typen, um Usability messen zu können: Jene,…

DIN EN ISO 9241-12 – Informationsdarstellung

Die ISO Norm 9241-12 „Informationsdarstellung“ definiert die Eigenschaften der dargestellten Informationen in einem System. Damit Aufgaben effektiv, effizient und zufriedenstellend ausgeführt werden können, sollten folgende charakteristische Eigenschaften bei der Gestaltung visueller Informationen eingehalten werden: Klarheit: Schnelle und genaue Vermittlung der Informationen Unterscheidbarkeit: Genaue Unterscheidung von angezeigter Information Kompaktheit: Anzeige von nötigen Informationen zum Erledigen von…

DIN EN ISO 9241-110 – Grundsätze der Dialoggestaltung

Die ISO Norm 9241-110 („Grundsätze der Dialoggestaltung“) behandelt die ergonomische Gestaltung von interaktiven Systemen, welche durch sieben Grundsätze der Dialoggestaltung definiert wird. Dieser neue Standard löste die bis dahin gültige Norm 9241-10 ab, welche überwiegend für grafische Benutzeroberflächen im Arbeitskontext gültig war. ISO 9241-110 wurde vor allem um Beispiele ergänzt, welche die sieben Prinzipien besser…

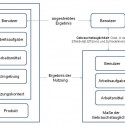

DIN EN ISO 9241-11 – Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit – Leitsätze

Die ISO Norm 9241-11 „Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit – Leitsätze“ ist einer der ursprünglich 17 Teile des EN ISO 9241-Standards. Die aktuelle Bezeichnung von 9241 lautet „Ergonomie der Mensch-System-Interaktion“ und verdrängte weitgehend die bisherige Bezeichnung „Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten“, um nicht mehr explizit auf Büroarbeit zu verweisen. (Vgl. Heinecke, 2011, S. 37.) ISO…